Die Frage „Was ist erlernte Hilflosigkeit?“ taucht besonders oft in Führung, Teammanagement und strategischen Veränderungsprozessen auf. Erlernte Hilflosigkeit beschreibt die psychologische Situation, in der Menschen den Glauben verlieren, dass ihr Handeln einen Unterschied macht – selbst wenn objektiv noch Chancen zur Veränderung vorhanden sind. Ich habe in meiner Laufbahn immer wieder gesehen, wie Teams trotz Talent und Ressourcen in solchen Mustern stecken bleiben. Das betrifft nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Abteilungen – und am Ende auch den Unternehmenserfolg.

Ursprung und Konzept von erlernter Hilflosigkeit

Das Konzept wurde in den 1970ern erforscht, aber praktisch spiegelt es ein Muster wider, das jeder Manager kennt. Ein Team probiert immer wieder etwas und scheitert, sei es im Vertrieb, in der Produktentwicklung oder im Umgang mit widersprüchlichen Anweisungen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Leute einfach passiv werden. Sie „ergeben“ sich in die Situation.

In meiner Beratung habe ich das oft an Change-Projekten gesehen. Mitarbeiter sehen mehrere gescheiterte Initiativen und schalten irgendwann ab. Statt mitzugehen, warten sie nur noch ab, weil sie überzeugt sind: „Das bringt sowieso nichts.“ Der gefährlichste Teil dabei ist, dass sie auch Chancen übersehen, die tatsächlich realistisch wären. Unternehmen bezahlen dafür mit eingebremster Innovationskraft und sinkender Performance.

Erlernte Hilflosigkeit im Berufsalltag

Die Frage „Was ist erlernte Hilflosigkeit?“ ist im Arbeitsalltag keine akademische Spielerei. Ich habe Vertriebsteams gesehen, die nach mehreren Fehlstarts im internationalen Markt ihre Energie verloren haben. Obwohl der Markt grundsätzlich erreichbar war, hatten die Mitarbeiter innerlich schon aufgegeben. Der Markt wurde schließlich von Mitbewerbern übernommen.

Das Problem dabei: Erlernte Hilflosigkeit ist ansteckend. Wenn ein paar Schlüsselpersonen in einer Organisation aufgeben, wirkt es wie ein Dominoeffekt. Junge Talente orientieren sich am Verhalten der Veteranen. Aus einem individuellen Muster wird also ein kulturelles. Und das bremst Unternehmen langfristig weit mehr als jede Krise.

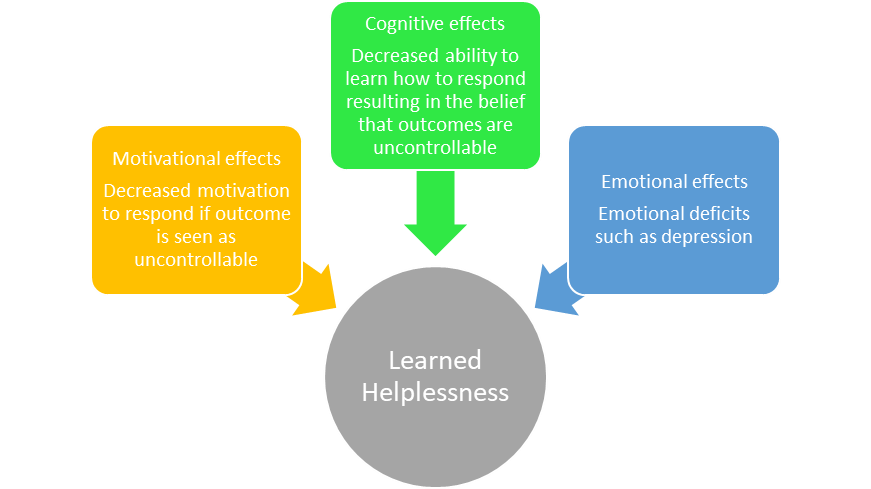

Psychologische Mechanismen

Die Psychologie dahinter erklärt, warum „Was ist erlernte Hilflosigkeit?“ so bedeutsam ist. Menschen verarbeiten Scheitern nicht nur rational, sondern auch emotional. Wenn man wiederholt keinen Einfluss auf Ergebnisse zu haben scheint, verändert sich das Selbstbild.

Ich erinnere mich an einen Manager, der mir in einem Projekt sagte: „Ich melde Probleme gar nicht mehr, es bringt doch nichts.“ Damit war er nicht faul, er war resigniert. Genau hier schlägt das psychologische Muster durch: Aus einmaligen Enttäuschungen entsteht eine Haltung. Manchmal gilt das für ganze Units.

Auswirkungen auf Unternehmen

Für Unternehmen kann erlernte Hilflosigkeit toxisch werden. Mitarbeiter fallen in eine passive Grundhaltung. Probleme werden nicht mehr proaktiv gelöst, Chancen nicht genutzt. Viele Unternehmen nennen das „fehlendes Engagement“. Aber die eigentliche Ursache ist oft tiefer: Menschen glauben nicht mehr, dass ihre Initiative zählt.

Ich habe in einer Restrukturierung gesehen, dass nur 40 % der Belegschaft angesprochen wurde, während der Rest in Unsicherheit blieb. Genau diese Verunsicherung bringt Hilflosigkeit hervor. Und am Ende verlieren Firmen weder wegen Markt noch Produkt, sondern wegen verlorenem Vertrauen ihrer Leute.

Erlernte Hilflosigkeit überwinden

Die gute Nachricht: Man kann erlernte Hilflosigkeit aufbrechen. Was ist erlernte Hilflosigkeit, wenn man es im Business bricht? Im Kern geht es darum, kleine Erfolge sichtbar zu machen.

Ich habe es oft erlebt: Wenn ein Team nur ein klar erreichbares Etappenziel meistert, wird Energie wieder frei. Es klingt simpel, doch es wirkt. Kleine Siege korrigieren die Wahrnehmung: „Mein Handeln bringt etwas.“ Genau dieser Hebel kann die Atmosphäre drehen. Es braucht Führung, die diese Erfolgsräume bewusst gestaltet.

Führungskraft als Schlüsselfaktor

Ob Mitarbeiter in erlernte Hilflosigkeit verfallen oder nicht, hängt stark von der Führungsebene ab. Ich erinnere mich an eine Phase 2018, als agile Transformation das Buzzword war. Viele Unternehmen führten Sprints ein, ohne Klarheit in Verantwortung. Das Resultat: Teams fühlten sich orientierungslos – und gaben auf.

Ein guter Leader merkt solche Muster früh. Er reagiert nicht mit mehr Druck, sondern mit klarer Richtung und erreichbaren Meilensteinen. Die Realität ist: Ohne Führung, die diese psychologischen Dynamiken versteht, kann keine Kulturveränderung gelingen.

Business-Kontext und Marktfolgen

Erlernte Hilflosigkeit ist kein Soft-Faktor. Ich habe gesehen, wie sie Millionen gekostet hat. Ob im Vertrieb oder bei Fusionen – wenn die Organisation aufgibt, sind Märkte schnell verloren. Das unterscheidet Gewinner von Verlierern.

Spannend ist, dass gerade kleinere Unternehmen oft wacher bleiben. Sie spüren unmittelbarer, ob Initiative Erfolg hat oder nicht. Großorganisationen hingegen bleiben manchmal in lähmender Passivität hängen. Umso wichtiger, dass Manager dieses Risiko verstehen.

Praktische Schritte zur Prävention

In der Praxis gibt es Werkzeuge, um gar nicht erst in erlernte Hilflosigkeit zu rutschen. Dazu zählen regelmäßige Feedback-Schleifen, klare Verantwortlichkeiten und sichtbare Erfolgsmessungen.

Ich habe erlebt, dass schon 3–5 % Verbesserung in einem KPI Momentum zurückbringen kann. Das Team merkt: Wir sind nicht Opfer äußerer Umstände, sondern Gestalter. Von da aus lässt sich Dynamik neu aufbauen. Für Führungskräfte bedeutet das: Prävention ist günstiger und wirksamer als spätere Reparatur.

Fazit

Die Antwort auf „Was ist erlernte Hilflosigkeit?“ lautet: ein gefährlicher psychologischer Zustand, der Motivation und Performance lähmt. Aber er ist weder unausweichlich noch endgültig. Wer als Führungskraft bewusst kleine Erfolge erzeugt, Orientierung gibt und Chancen sichtbar macht, kann diese Falle überlisten – und damit nicht nur Mitarbeiter, sondern auch das ganze Unternehmen wieder in Schwung bringen.

FAQs

Was ist erlernte Hilflosigkeit?

Erlernte Hilflosigkeit ist ein psychologischer Zustand, in dem Menschen glauben, keinen Einfluss mehr auf Ergebnisse zu haben.

Wie entsteht erlernte Hilflosigkeit?

Sie entsteht meist durch wiederholte Misserfolge, fehlende Rückmeldungen oder Situationen, in denen sich Anstrengung nicht auszahlt.

Warum ist erlernte Hilflosigkeit gefährlich im Unternehmen?

Weil sie Motivation zerstört, Mitarbeiter passiv macht und letztlich die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens schwächt.

Kann man erlernte Hilflosigkeit auflösen?

Ja, durch sichtbare Erfolge, klare Kommunikation und gelebte Führung lässt sich das Muster aktiv durchbrechen.

Woran erkenne ich erlernte Hilflosigkeit in Teams?

An resigniertem Verhalten, fehlender Eigeninitiative und Sätzen wie „Es bringt doch nichts mehr“.

Gibt es Unterschiede zwischen B2B und B2C?

Ja. In B2B-Strukturen zeigt sich erlernte Hilflosigkeit oft in Projekten, im B2C stärker in Service-Teams.

Ist erlernte Hilflosigkeit reversibel?

Absolut. Mit gezielten Eingriffen können Teams wieder Vertrauen in ihren Handlungsspielraum zurückgewinnen.

Welche Rolle spielt die Führungskraft?

Führungskräfte sind Schlüsselpersonen – ihre Kommunikation und Prioritäten entscheiden, ob Resignation verstärkt oder gelöst wird.

Kann Technologie helfen?

Technologie kann Fortschritte sichtbar machen, doch sie ersetzt nicht die psychologische Arbeit im Team.

Wie wirkt erlernte Hilflosigkeit auf Innovation?

Sie blockiert Kreativität, da Mitarbeiter keine Ideen mehr einbringen, aus Angst, dass sie ohnehin scheitern.

Wie schnell entsteht erlernte Hilflosigkeit?

Das variiert. Manche Menschen entwickeln sie nach wenigen Rückschlägen, andere erst nach jahrelangen Frustrationen.

Gibt es Branchen, die besonders betroffen sind?

Ja. Besonders Unternehmen mit hoher Erfolgsunsicherheit, etwa Start-ups oder Branchen im Umbruch, sind anfällig.

Wie wirkt erlernte Hilflosigkeit auf Kundenbeziehungen?

Mitarbeiter in Hilflosigkeit treten passiv auf, wodurch Kundenbindung und Servicequalität erheblich leiden.

Können Schulungen helfen?

Gezielte Schulungen können Bewusstsein schaffen, doch entscheidend sind Erfahrung und praktische Erfolgserlebnisse.

Was ist der Unterschied zu Burnout?

Burnout ist Erschöpfung durch Überlastung, erlernte Hilflosigkeit basiert auf Resignation durch wahrgenommene Wirkungslosigkeit.

Wie kann ich als Manager vorbeugen?

Indem man kontinuierlich Rückmeldungen gibt, kleine Fortschritte sichtbar macht und Verantwortung klar verteilt.