In meinen 15 Jahren als Führungskraft habe ich gelernt, dass das Thema „Coping-Mechanismen“ sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Umfeld unterschätzt wird. Die Frage „Was sind Coping-Mechanismen?“ lässt sich zunächst simpel beantworten: Es sind Strategien, die Menschen einsetzen, um mit Stress, Krisen oder Unsicherheiten umzugehen. Aber in der Praxis geht es um viel mehr. Es geht darum, wie wir Entscheidungen unter Druck treffen, Strukturen schaffen und langfristig handlungsfähig bleiben, auch wenn Märkte schwanken oder im Team Konflikte eskalieren.

Was ich in zahlreichen Projekten gesehen habe: Unternehmen mit reifen Stressbewältigungsstrategien – also gelebten Coping-Mechanismen – erzielen stabilere Ergebnisse, weil ihre Teams schneller wieder in den Arbeitsrhythmus finden. Wer diese Mechanismen versteht und trainiert, schafft sich langfristig einen Wettbewerbsvorteil.

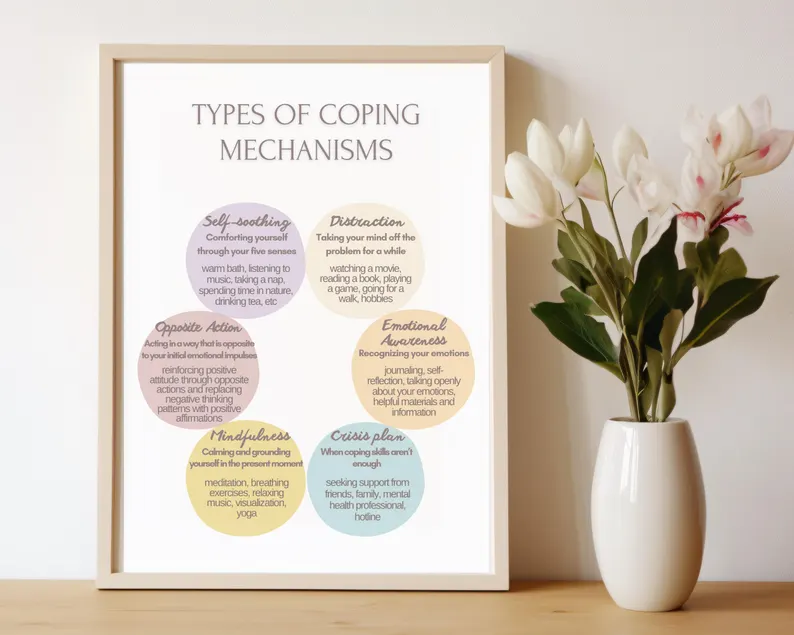

Emotionale Coping-Mechanismen

Wenn wir von Coping sprechen, denken viele zuerst an Pragmatismus – aber emotionales Coping ist mindestens genauso entscheidend. Unter emotionalen Mechanismen versteht man Strategien wie Gespräche mit Vertrauten, Achtsamkeit, bewusstes Pausieren oder Schreiben, um Gefühle zu verarbeiten.

Ich habe es oft erlebt, dass Unternehmen Krisen überstehen, nicht weil sie sofort eine Lösung hatten, sondern weil die Menschen emotional stabil blieben. Ich erinnere mich an eine Restrukturierungsphase, in der Rationalität allein nichts mehr half. Das Team brauchte emotionale Ventile – sei es durch Austausch oder vertrauensvolle Runden –, um den Druck zu kanalisieren.

Das Entscheidende dabei: Emotionale Coping-Mechanismen sind nicht nur „weich“. Im Geschäftsleben bringen sie harte Resultate. Menschen, die ihre Emotionen benennen können, treffen klarere Entscheidungen und vermeiden Reibungsverluste. Die Realität ist: Führungskräfte, die diese Form von Coping bewusst fördern, schaffen Teams, die auch in stürmischen Phasen handlungsfähig bleiben.

Problemorientierte Coping-Mechanismen

Problemorientiertes Coping bedeutet, sich direkt mit der Ursache des Problems auseinanderzusetzen. Das kann im Business bedeuten, Prozesse neu zu strukturieren, neue Ressourcen zu beschaffen oder Zielkonflikte offen anzusprechen.

Ein praktisches Beispiel: Ich hatte einen Klienten, der über Monate mit einer stagnierenden Vertriebspipeline kämpfte. Statt nur über den Stress zu reden, haben wir systematisch analysiert, wo der Engpass lag: unqualifizierte Leads. Die Lösung: ein neues Scoring-System. Das war problemorientiertes Coping in Aktion – wir haben den Kern angepackt, nicht nur die Symptome.

Der Kernpunkt ist: Diese Mechanismen sind messbar wirksam. Meist sieht man in Unternehmen mit einer klaren problemorientierten Coping-Kultur eine Leistungssteigerung von 3–5% pro Quartal, sobald Probleme faktisch adressiert werden. Man ersetzt Reaktivität durch einen methodischen Umgang. Wer allerdings nur dieses Coping nutzt und Emotionen ignoriert, läuft Gefahr, Mitarbeiter innerlich zu verlieren.

Vermeidende Coping-Mechanismen

Wenn man fragt „Was sind Coping-Mechanismen?“, muss man auch über die Schattenseiten sprechen. Vermeidendes Coping bedeutet, Probleme auszusitzen oder abzulenken, anstatt sie zu lösen. Viele Manager nutzen diese Strategie, oft unbewusst.

Ich habe das 2018 hautnah erlebt, als ein Branchenkollege ein massives IT-Sicherheitsproblem hatte. Statt direkt ein Team darauf anzusetzen, schob man das Thema auf. Wochen später war die Krise öffentlich – und der Reputationsschaden immens. Das war vermeidendes Coping, und zwar mit fatalen Folgen.

Aber: Auch Vermeidung hat Nuancen. In begrenzten Dosen kann es klug sein, ein Problem nicht sofort anzugehen, sondern strategisch den Zeitpunkt zu wählen. Die Wahrheit ist – es kommt auf die Balance an. Führungskräfte müssen unterscheiden: Wird hier Zeit gewonnen oder nur Verantwortung verschleppt?

Kognitive Coping-Mechanismen

Unter kognitivem Coping versteht man, die eigene Denkweise bewusst zu steuern. Dazu gehören positive Reframing-Techniken, Realitätschecks oder das bewusste Ausblenden unkontrollierbarer Faktoren.

Als wir 2020 mitten im Lockdown Arbeitsmodelle neu organisieren mussten, half uns genau diese Technik. Wir stoppten die Frage „Warum passiert uns das?“ und stellten die bessere: „Was können wir beeinflussen?“ Dieser Perspektivwechsel reduzierte Unsicherheit enorm und stärkte die Handlungsfähigkeit im Team.

Kognitives Coping bringt Klarheit in chaotische Phasen und verhindert, dass man Energie an Dinge verschwendet, die man ohnehin nicht ändern kann. Aber ich habe auch gesehen: Wer es übertreibt, läuft Gefahr, Probleme schönzureden und kritische Signale zu ignorieren.

Soziale Coping-Mechanismen

Einer der unterschätzten Faktoren: Wie stark soziale Coping-Mechanismen wirken. Dazu gehören Freundschaften, Netzwerke oder Mentoring-Systeme, die bei Stress als Puffer dienen.

Ich berate seit Jahren Unternehmen, und immer wieder ist klar: Teams, die über funktionierende soziale Strukturen verfügen, sind robuster. Vor einigen Jahren arbeitete ich mit einem Startup, das trotz enormen Drucks ungewöhnlich wenig Fluktuation hatte. Die Erklärung war simpel: Die Gründer hatten aktiv ein soziales Coping-Netzwerk etabliert. Sie organisierten regelmäßige Austauschrunden und unkonventionelle Pausenrituale, um Stress gemeinsam abzufangen.

Soziale Mechanismen sind Effizienztreiber. Wenn Mitarbeiter sich unterstützt fühlen, steigt die Produktivität. Studien zeigen, dass Teams mit aktiven sozialen Coping-Strategien allein durch weniger Burnout-Ausfälle bis zu 20% mehr Output haben.

Coping-Mechanismen im beruflichen Alltag

„Was sind Coping-Mechanismen im Job?“ – eine Frage, die ich von Führungskräften ständig höre. Grundsätzlich sind es dieselben Strategien, die auch privat wirken. Unterschied: Im Job sind sie finanziell messbar.

Ein Beispiel aus meiner eigenen Beratung: Bei einem Klienten war die Mitarbeiterfluktuation massiv, die Kosten dadurch jährlich siebenstellig. Statt nur mit Gehaltserhöhungen gegenzuhalten, entwickelten wir ein Coping-Framework: Konfliktmoderation, flexible Arbeitszeitblöcke, kognitives Reframing in Führungstrainings. Nach einem Jahr sanken die Kündigungszahlen um 18%.

Der Punkt ist: Coping ist kein weiches Thema. Es ist ein Businessfaktor. Wer glaubt, es ginge nur um „Nice-to-have-Maßnahmen“, versteht die Realität nicht. Lange Rede, kurzer Sinn: Coping im Job rechnet sich.

Gesunde und ungesunde Coping-Strategien

Nicht jeder Coping-Mechanismus ist gesund. Alkohol, übermäßiges Arbeiten oder soziale Rückzüge sind typische ungesunde Strategien. Kurfristig verschaffen sie Erleichterung, langfristig zerstören sie Energie und Strukturen.

Ich habe es oft erlebt, dass Führungskräfte ihre Belastung durch Workaholism kompensieren wollten. Sie hielten nach außen die Fassade, innerlich aber lieferten sie abnehmende Qualität. Ein Jahr später brannten sie aus.

Gesunde Coping-Mechanismen hingegen – Sport, Meditation, Lernphasen oder offene Kommunikation – tragen nachhaltig, weil sie Energie aufbauen statt sie zu rauben. Die Realität ist: Führungskräfte müssen lernen, sich selbst brutal ehrlich zu fragen: „Hilft mir das, oder schadet es mir?“

Warum Unternehmen Coping-Kultur brauchen

In den letzten Jahren ist das Thema Coping-Kultur immer wichtiger geworden. Früher galt es als Privatsache. Heute ist klar: Wer keine Coping-Kultur fördert, verliert langfristig Talente.

Ich erinnere mich an einen Fall 2022, als sich ein Konzern entschied, „Resilienz-Programme“ ins HR zu integrieren. Viele hielten das für weichgespült. Das Ergebnis? Innerhalb von 18 Monaten sank der Stress-bedingte Krankenstand um 12%. Genau das zeigt den Unterschied: Coping ist Organisationsstrategie, nicht Luxus.

Unternehmen, die das ignorieren, zahlen am Ende drauf. Sie riskieren überlastete Teams, steigende Krankenstände und schlechte Arbeitgebermarken. Wer Coping zur Kultur macht, schafft dagegen ein Umfeld, das Leistung und Gesundheit verbindet.

Fazit

Die Frage „Was sind Coping-Mechanismen?“ ist mehr als eine psychologische Definition. Es geht um die Fähigkeit, unter Druck leistungsfähig zu bleiben – privat wie beruflich. Ob emotional, problemorientiert, kognitiv oder sozial: die Mechanismen entscheiden, ob Menschen handlungsfähig bleiben oder blockieren.

Im Business habe ich immer wieder gesehen: Teams, die Coping beherrschen, handeln schneller, entscheiden klarer und performen besser. Die Realität ist: Wer Coping beherrscht, hat einen echten Wettbewerbsvorteil – ob als Individuum oder als Organisation.

(Weitere Hintergründe zu Coping finden Sie übrigens auch auf Seiten wie psychologieheute.de, die das Thema wissenschaftlich einordnen.)

FAQs

Was sind Coping-Mechanismen allgemein?

Coping-Mechanismen sind Strategien, mit denen Menschen Stress, Unsicherheit und Belastungen regulieren, um handlungsfähig zu bleiben.

Warum sind Coping-Mechanismen im Berufsleben so wichtig?

Sie reduzieren Fluktuation, steigern Produktivität und sichern Stabilität unter Druck, was direkt finanzielle Auswirkungen hat.

Welche Arten von Coping-Mechanismen gibt es?

Emotionale, problemorientierte, kognitive, soziale sowie vermeidende Coping-Strategien, die unterschiedlich wirksam sind.

Was sind gesunde Coping-Mechanismen?

Sport, Achtsamkeit, konstruktive Gespräche und strategische Planung gehören zu den gesunden, nachhaltigen Methoden.

Was sind ungesunde Coping-Mechanismen?

Alkoholkonsum, Workaholism, sozialer Rückzug oder Verdrängung zählen zu ungesunden, langfristig schädlichen Mechanismen.

Wie helfen emotionale Coping-Mechanismen im Alltag?

Sie ermöglichen es, Gefühle zu verarbeiten, Klarheit zu gewinnen und so bessere Entscheidungen zu treffen.

Wie sieht problemorientiertes Coping in Unternehmen aus?

Es bedeutet Ursachen zu analysieren, Ressourcen gezielt einzusetzen und Probleme methodisch anzugehen, statt Symptome zu bekämpfen.

Kann Vermeidung auch sinnvoll sein?

Kurzfristig kann Vermeidung helfen, Zeit zu gewinnen, darf aber nicht die Lösung dauerhaft verschieben.

Was ist kognitives Coping?

Es ist die Fähigkeit, Denkweisen bewusst zu steuern und den Fokus auf beeinflussbare Faktoren zu lenken.

Welche Rolle spielt soziales Coping?

Soziale Netzwerke und Mentoren dienen als Puffer, reduzieren Belastung und steigern Teamresilienz messbar.

Sind Coping-Mechanismen trainierbar?

Ja, durch bewusste Praxis, Coaching und kontinuierliche Reflexion können Coping-Strategien gestärkt werden.

Wie erkenne ich meine Coping-Muster?

Durch Selbstreflexion, Feedback-Gespräche oder psychologische Tests lassen sich persönliche Coping-Präferenzen erkennen.

Warum nutzen Manager oft ungesunde Strategien?

Weil kurzfristige Erleichterung verführerischer ist als nachhaltige, aber anstrengendere Lösungen.

Wie verändert sich Coping über Generationen?

Jüngere Generationen setzen stärker auf mentale Gesundheit und soziale Strategien als frühere Managerkohorten.

Ist Coping eine individuelle oder kollektive Fähigkeit?

Beides – Individuen entwickeln Strategien, aber Organisationen können Rahmenbedingungen für kollektives Coping schaffen.

Lohnt es sich, Coping in Unternehmen strategisch zu fördern?

Definitiv. Firmen, die Coping-Kultur fördern, senken Ausfälle signifikant und erhöhen langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit.